En la conocida novela de ciencia ficción La guerra de los mundos, publicada por H. G. Wells en 1898, se narra la fatídica invasión de la Inglaterra victoriana por parte de una extraña raza de marcianos, inteligentes y despiadados, que se encuentran decididos a tomar la Tierra haciendo uso de su tecnología, tan poderosa que ni todo el ejército del Imperio Británico podría hacerle frente. Sin embargo, en el libro se deja entrever que la razón por la que la Tierra atrae la atención de los marcianos no es la gratuita aniquilación de una raza de seres inferiores, sino la necesidad imperiosa de buscar un nuevo hogar para su civilización. Marte se está muriendo, y los marcianos saben que la Tierra es el lugar habitable más cercano (y quizá el único) en el que pueden asentarse. El libro no especifica las causas por las que Marte está dejando de ser un planeta acogedor para sus habitantes, pero creo que ese detalle argumental en parte humaniza a los invasores extraterrestres. En este artículo hablaremos de una cascada de eventos ocurrida a lo largo de los primeros millones de años de existencia del planeta rojo, que supuso la transformación de un Marte azul y potencialmente favorable para el desarrollo y evolución de la vida compleja, en el planeta seco y yermo que hoy día conocemos.

Ya desde los primeros años de exploración de Marte, los científicos se percataron de que en el planeta había huellas de un pasado climático que recuerda más al de la Tierra que al del Marte actual: la existencia de una red de valles, el descubrimiento de lo que podrían ser rocas sedimentarias, o evidencias de procesos de erosión del suelo llevan a pensar que Marte era en su origen un planeta más caliente, y con una atmósfera gruesa parecida a la de Tierra, que permitía la existencia de agua líquida sobre la superficie del planeta de manera estable. De hecho, numerosos estudios apuntan a que Marte poseía un océano poco profundo, probablemente situado en el hemisferio norte del planeta. La pregunta inevitable es: ¿qué sucedió en el Marte primitivo que provocó la casi total desaparición de su atmósfera y de sus reservas de agua?

El campo magnético: esencial para la habitabilidad

Para responder a esta pregunta hemos de retroceder unos 4.500 millones de años, cuando Marte, la Tierra y el resto del Sistema Solar acababan de surgir de una nube de polvo y gas interestelar generada tras la muerte antiguas estrellas. La condensación del polvo en fragmentos de roca cada vez más grandes, que colisionan a grandes velocidades debido a la atracción gravitatoria, es el proceso por el que los planetas rocosos son formados, con el paso de millones de años de continuos impactos. Estos impactos son de una energía tan descomunal que funden la roca de los cuerpos implicados. De nuevo, debido a la acción de la gravedad, las rocas fundidas son separadas en diferentes estratos o capas, de tal manera que las formadas por elementos químicos pesados, como el hierro, el níquel, o los metales radioactivos caen al centro del planeta. Envolviendo esta capa densa de roca fundida se encuentran rocas compuestas por elementos menos pesados, como el silicio o el oxígeno, que constituyen los silicatos, las rocas más abundantes de la Tierra. De esta manera se formaron las distintas capas en las que puede dividirse la estructura de un planeta como la Tierra, que presenta corteza, manto y núcleo, con sus diferentes subcapas. En el núcleo, constituido por dichos elementos pesados, se distinguen dos subcapas: un núcleo interno que es sólido, debido a las inmensas presiones existentes en el centro de nuestro planeta, compuesto principalmente de hierro y níquel de unos 2.400 km de diámetro, y un núcleo externo de composición similar, pero en estado líquido, que se extiende unos 2.300 km, desde el núcleo interno hasta el manto.

En el núcleo externo los metales en estado líquido se mueven a través de este, y, debido a que son conductores de la electricidad, su movimiento puede generar un campo eléctrico que recorre todo el núcleo, que a su vez genera un campo magnético. El campo magnético terrestre envuelve a todo el planeta en una región denominada magnetosfera, que juega un papel esencial en la protección de la atmósfera contra el viento solar, un conjunto de partículas cargadas procedentes del Sol que viajan a gran velocidad, transportando consigo el campo magnético solar. Dicho viento solar puede erosionar profundamente la atmósfera de un planeta si este carece de un campo magnético, por diferentes mecanismos, como la disociación de los enlaces químicos de las moléculas gaseosas de la atmósfera, como el CO2, el N2 o el vapor de agua, la expulsión de los gases al espacio exterior… El campo magnético terrestre protege a la atmósfera porque es capaz de repeler las partículas cargadas del viento solar, impidiendo que lleguen a esta y la dañen; dichas partículas colisionan con moléculas de gas a gran altura, fenómeno responsable de las conocidas auroras boreales.

En la Tierra, el calor generado por los impactos que dieron origen al planeta y el liberado por la desintegración de metales radioactivos ha sido conservado de manera eficiente hasta nuestros días, haciendo que nuestro hogar planetario posea un núcleo externo líquido generador de un campo magnético global; escudo protector contra la destrucción de nuestra atmósfera, la cual ha sido esencial para que se den las condiciones que permitieron el origen y evolución de la vida en la Tierra. Marte, un planeta con una masa 10 veces menor a la de la Tierra, poseía en sus orígenes un núcleo mucho más pequeño que el terrestre, con escaso calor remanente, que se fue enfriando de tal manera que se solidificó en gran medida, significando el fin del antiguo campo magnético marciano. La inevitable pérdida del campo magnético marciano fue un punto de inflexión en la historia del planeta, cuyas consecuencias climáticas mermaron la capacidad de hacer de este planeta un lugar creador de vida compleja.

El desvanecimiento de la atmósfera marciana

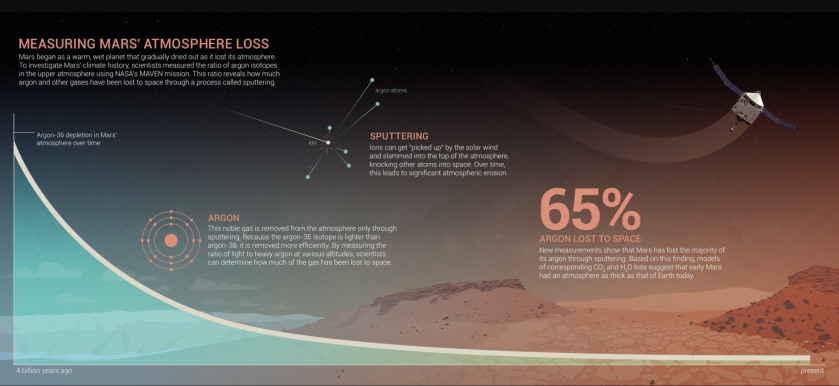

El campo magnético de Marte se apagó definitivamente hace unos 3.500 millones de años. Se calcula que la mayor parte de la atmósfera marciana se perdió durante los primeros 1.500 millones de años, es decir, hasta hace unos 3.000 millones de años. Pero, ¿de qué manera el apagado del campo magnético precipitó la desaparición de la atmósfera marciana? Unos de los mecanismos más importantes descubiertos es el denominado como sputtering (recomiendo ver el vídeo) En el proceso de sputtering, gases ionizados por reacciones fotoquímicos, en las que la radiación solar de alta energía arranca electrones de estos gases, dichos iones son acelerados por el campo magnético transportado por el viento solar, que puede actuar sobre las capas altas de la atmósfera de Marte, debido a la ausencia de un campo magnético propio. Entonces, los iones acelerados pueden colisionar a gran velocidad con otras especies situadas en la atmósfera superior y ser expulsados al espacio exterior debido a la fuerza del impacto.

En las capas altas de la atmósfera se encuentran en mayor medida los isótopos más pesados de un gas: dos isótopos presentan el mismo número de protones, los cuales determinan qué elemento químico es, pero diferente número de neutrones, que añaden una unidad de masa atómica por cada neutrón. Por lo tanto, el sputtering en capas altas de la atmósfera haría disminuir la cantidad de isótopos ligeros de la atmósfera de Marte, haciendo que la proporción Isótopopesado/ Isótopoligero aumente con el paso del tiempo. Conociendo la proporción actual de isótopos de diferentes gases mediante aparatos especializados, y teniendo en cuenta cuál era dicha proporción en el Marte primitivo, lo cual se ha averiguado analizando meteoritos marcianos llegados a la Tierra, y, por último, sabiendo la velocidad de pérdida de gas por sputtering, recientemente se ha estimado la cantidad de atmósfera pérdida por Marte.

Los cálculos indican que la atmósfera primitiva de Marte perdió una cantidad de CO2 equivalente a un 1 bar (más o menos 1 atmósfera de presión) solamente debido al fenómeno de sputtering. Otras condiciones, no consideradas aquí, como la pérdida de atmósfera debida a la baja atracción gravitatoria del planeta, que permite a los gases escaparse con facilidad, hacen pensar que la atmósfera primitiva de Marte ha sufrido un deterioro mayor, debido a diversas causas. Por lo tanto, en Marte debió de haber al menos una presión de 1 bar de CO2 (seguramente más), el cual produjese un efecto invernadero tal que permitiese la existencia de agua líquida sobre la superficie. El CO2, junto con otros gases como el vapor de agua, permite conservar el calor que llega del Sol, aumentando la temperatura en la superficie del planeta y haciendo que esta sea estable frente a ciclos día-noche y estacionales. Cierta cantidad de efecto invernadero es esencial para la estabilidad térmica de un planeta y para la existencia de agua líquida, características de las cuales Marte disfrutaba. Sin embargo, actualmente la media de temperaturas en Marte es de -80°C, pudiendo a llegar a -125°C cerca de los polos. Debido a esto, el agua de Marte se encuentra en forma de hielo, almacenada en los polos principalmente, además de en posibles reservas subterráneas. Para ilustrar las grandes oscilaciones térmicas debidas a la ausencia de una atmósfera, cabe destacar que en el verano de Marte la temperatura diurna puede ser de hasta 20°C, pero desciende hasta los -73°C al llegar la noche. Por tanto, la expulsión paulatina de los gases de la atmósfera al espacio exterior, debida en gran a medida a la acción del viento solar, fue lo que produjo el mayor cambio climático en la historia del planeta rojo.

El Marte azul

La segunda parte de la pregunta con la que comenzamos este artículo trata el problema de cuál ha sido el destino del agua que Marte tuvo en sus inicios. Un estudio reciente ha permitido hacer una estimación de cuáles eran las reservas de agua del planeta en sus orígenes, con un método de medida de isótopos similar al explicado anteriormente. En este caso, se han determinado las relaciones entre el H2O (agua ligera), y el agua deuterada o agua pesada HDO, en donde un átomo de H es un isótopo de este denominado deuterio (D), en diferentes zonas y estaciones de la atmósfera marciana durante varios años. El estudio concluye que el agua de Marte está enriquecida en el isótopo pesado (HDO) en un factor que es de media 7 veces mayor al presente en el agua de los océanos de la Tierra. En consecuencia, esto es indicativo de que Marte ha sufrido una pérdida de agua, ocurrida por fenómenos similares a los que propiciaron la destrucción de su atmósfera, que en la Tierra no se ha producido.

Para hacerse una idea de la cantidad de agua presente en un planeta, los científicos manejan un término denominado Global Equivalent Layer (GLE), que designa la profundidad que tendría un océano que cubriera toda la superficie del planeta. En la Tierra, el valor de GLE sería de 3000 m, aunque en realidad los océanos cubren dos tercios de la superficie terrestre, haciendo que la profundidad media de estos sea de unos 3800 m. Las reservas actuales de Marte, que principalmente se encuentran en los polos en forma de hielo, corresponden a un GLE estimado de 21 m. Este valor sería ligeramente mayor teniendo en cuenta las posibles reservas subterráneas.

Dicho esto, ya conocemos la relación HDO/H2O actual y la cantidad de agua presente en Marte hoy día, además de la relación HDO/H2O del Marte de hace 4.500 millones años, por meteoritos de esa época caídos a la Tierra, además de la velocidad de pérdida de agua al espacio. Estos datos permiten responder a la pregunta, casi melancólica, sobre cuánta agua había en el pasado lejano de Marte. La respuesta es un valor de GLE de 137 m, lo que significa que Marte ha perdido el 85% de sus reservas de agua. Teniendo en cuenta la topografía marciana, ese agua se encontraría en el hemisferio norte del planeta, formando parte de un océano con una profundidad media de unos 1,6 km, similar a la del Mar Mediterráneo, y que cubriría el 20% de su superficie.

El descubrimiento de otros meteoritos marcianos, de hace unos 4.100 millones de años, con una relación HDO/H2O mayor de la esperada, indican que la pérdida de agua en Marte ocurrió con mayor velocidad durante los primeros 500 millones de años de vida del planeta, cuando el viento solar era más intenso que en la actualidad y el débil campo magnético, que se iba poco a poco desvaneciendo, era incapaz de proteger la atmósfera de Marte. El viento solar acabaría retirando gases de la atmósfera, entre ellos el propio vapor de agua, por mecanismos como los descritos anteriormente. Como consecuencia, la presión atmosférica disminuiría, provocando que el agua se evaporara más fácilmente, lo que haría que el vapor de agua generado se escapara tanto por la acción del viento solar como por el bajo tirón gravitatorio de Marte. Y así es como la gran mayoría del agua de Marte se esfumó al espacio. Casi con total seguridad, no se habrían producido ninguno de estos acontecimientos si Marte poseyera un campo magnético. Nuestro vecino planetario sería un mundo más cálido y más azul, y quién sabe si tan rebosante de vida como lo es el nuestro. Desafortunadamente, la caída de Marte era inevitable, al carecer desde sus orígenes de un núcleo externo capaz mantenerse líquido durante miles de millones de años, como sí le ha ocurrido al de la Tierra.

Un viaje de autodescubrimiento

Pese a todo, Marte es uno de los grandes candidatos a dirigir la búsqueda de vida extraterrestre en el Sistema Solar. Las condiciones climáticas del Marte primitivo duraron el tiempo suficiente para que algún tipo de vida microbiana pudiera originarse. La vida en la Tierra probablemente se originó hace unos 3.800 millones años, cuando la Tierra era un planeta joven, y al que Marte se parecía. Por tanto, si la vida empezó en la Tierra, ¿por qué no en Marte? Además, en el Marte actual se han encontrado moléculas orgánicas, que podrían tener un origen biológico, y, recientemente, agua líquida bajo el hielo polar, lo cual podría ser indicativo de que en Marte puede haber vida. Encontrar vida en Marte sería unos de los acontecimientos más importantes no solo de la historia de la ciencia, sino de nuestra historia como especie. Aquella concepción cósmica tradicional de que nuestro planeta y nosotros somos únicos, especiales, y de que estamos solos en el Universo se esfumaría para siempre. Como seres curiosos que somos, tengo la esperanza de que en el futuro cercano una misión tripulada a Marte nos permitirá descubrir si, después de todo, aún está vivo.

Bibliografía

1. Gribbin J. Alone in the universe: why our planet is unique. Hoboken, N.J: Wiley; 2011. 219 p.

2. Villanueva GL, Mumma MJ, Novak RE, Kaufl HU, Hartogh P, Encrenaz T, et al. Strong water isotopic anomalies in the martian atmosphere: Probing current and ancient reservoirs. Science. 10 de abril de 2015;348(6231):218-21.

3. Brain DA, Jakosky BM. Atmospheric loss since the onset of the Martian geologic record: Combined role of impact erosion and sputtering. Journal of Geophysical Research: Planets. 25 de septiembre de 1998;103(E10):22689-94.

4. Jakosky BM, Slipski M, Benna M, Mahaffy P, Elrod M, Yelle R, et al. Mars’ atmospheric history derived from upper-atmosphere measurements of 38 Ar/ 36 Ar. Science. 31 de marzo de 2017;355(6332):1408-10.

5. La Misión MAVEN de la NASA, revela que la atmósfera de Marte se perdió en el espacio – Asociación de Aficionados a la Astronomía.

https://www.aaa.org.uy/posts/2017/04/la-mision-maven-de-la-nasa-revela-que-la-atmosfera-de-marte-se-perdio-en-el-espacio/

6. Marte tuvo agua suficiente para cubrir todo el planeta.

https://elpais.com/elpais/2015/03/05/ciencia/1425578431_158706.html?rel=mas

Así, las neuronas forman los llamados circuitos neuronales, cada uno con un tipo de información y función singulares: circuitos encargados de portar la información captada por los diversos órganos de los sentidos y llevarla hasta el cerebro, circuitos que intervienen en los movimientos corporales, y aquellos capaces de integrar distintos tipos de información. A una escala mayor de organización cerebral, existen distintas zonas del cerebro a las que se les atribuye una función determinada, unas más complejas que otras. Como, por ejemplo, aquellas atribuidas al control de la temperatura corporal, el sueño o el hambre; y otras dedicadas al procesamiento del lenguaje, a los razonamientos matemáticos, a la memoria o las emociones… en realidad a cualquier cosa que sea necesaria en nuestra supervivencia y que seamos capaces de hacer. Estas últimas funciones, más complejas, se denominan propiedades emergentes.

Así, las neuronas forman los llamados circuitos neuronales, cada uno con un tipo de información y función singulares: circuitos encargados de portar la información captada por los diversos órganos de los sentidos y llevarla hasta el cerebro, circuitos que intervienen en los movimientos corporales, y aquellos capaces de integrar distintos tipos de información. A una escala mayor de organización cerebral, existen distintas zonas del cerebro a las que se les atribuye una función determinada, unas más complejas que otras. Como, por ejemplo, aquellas atribuidas al control de la temperatura corporal, el sueño o el hambre; y otras dedicadas al procesamiento del lenguaje, a los razonamientos matemáticos, a la memoria o las emociones… en realidad a cualquier cosa que sea necesaria en nuestra supervivencia y que seamos capaces de hacer. Estas últimas funciones, más complejas, se denominan propiedades emergentes.